Символы революции

Октябрьская социалистическая революция дала целый ряд новых символов.

О некоторых из них рассказывается в журнале «Родина».

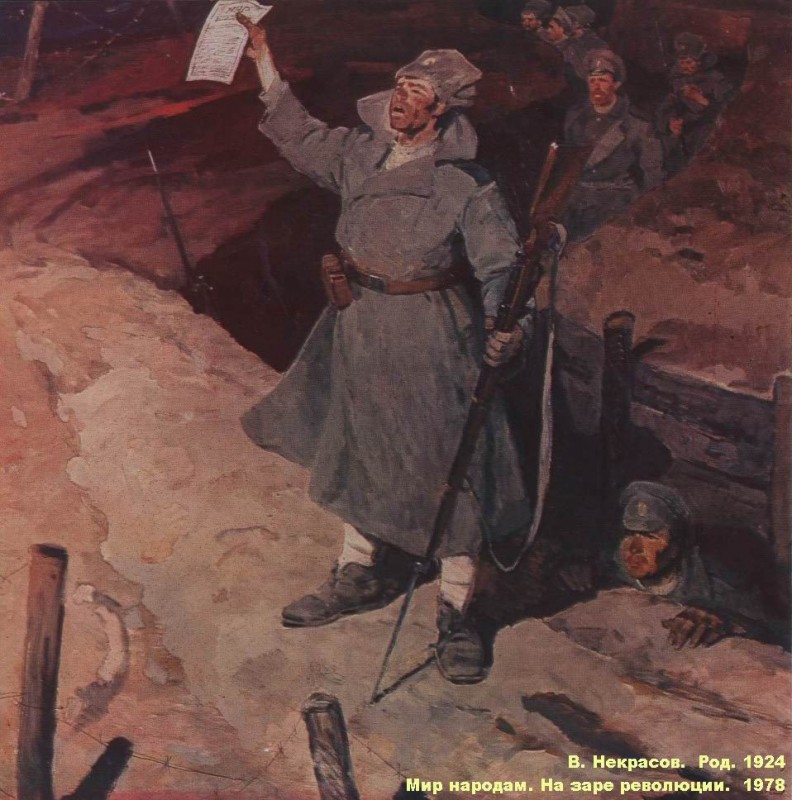

Емельянов, С. Прокламация / Сергей Емельянов // Родина. – 2016. – № 11. – С. 74–76. – (Векторы революции. Символ).

Листовки и сегодня существуют в нашей жизни. Но связываем листовку мы всегда с революцией. Хотя своим появлением листовка обязана вовсе не революции. Их первые прообразы – анонимные «подмётные письма» XVI века и пугачёвские бунтарские «прелестные грамоты».

История листовки, чем листовка отличается от прокламации.

Некрасов. В. Мир народам. На заре революции

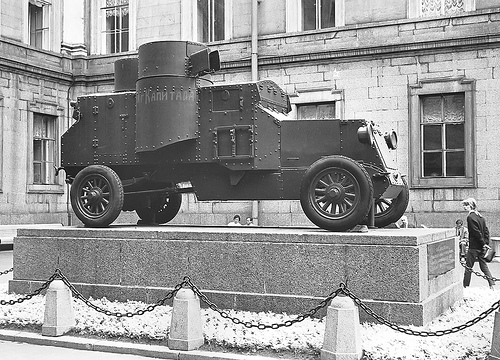

Ганин, А, Броневик у Финляндского вокзала : его стальные «братья» участвовали в Брусиловском прорыве, а ему выпало стать объектом «войны» псевдошофёров /Андрей Ганин// Родина. – 2016. – № 4. – С. 62–64. – (Символ).

История броневиков «Остин». Технические характеристики броневика. Легенды о ленинском броневике. Как броневик потеряли и как нашли к 10-летию Октябрьской революции.

Броневик, с которого в 1917 году в Петрограде выступал В.И. Ленин

Конецкий, В. Крейсер «Аврора» : несколько фактов о знаменитом корабле, которых нет в школьных учебниках / Виктор Конецкий // Родина. – 2016. – № 3. – С. 78–80. – (Векторы революции. Символ).

Крейсер «Аврора» у берегов Невы

Ганин, А. Красный флаг : в его цвете кровь страшных бедствий и великих побед /Андрей Ганин// Родина. – 2016. – № 9. – С. 74–76. – (Символ).

История красного знамени от Ивана Грозного до современного времени.

Аннинский, Л. Товарищ / Л. Аннинский / Лев Аннинский // Родина. – 2017. – № 3. – С. 26–27. – (Векторы революции. Символ).

Слово «товарищ» не является исконно русским. Скорее всего, оно пошло из тюркского, где обозначало товар, транспорт, обоз, стан.

«Товарищами» стали называть себя бродячие торговцы, а затем купцы. В этой среде слово получило новый смысл, окрасившись типично русским значением «от противного», да ещё и срослось с отрицательной частицей «не»: Пеший конному не товарищ; Голодный сытому не товарищ; Слуга барину не товарищ…

Политическую окраску слово приобрело в начале XIX века на революционной волне. Оно шло из Европы, становилось бунтарским и приобретало новый смысл.

«Товарищ» – опознавательный знак советской принадлежности. Всенародной! Всемирной! Чтоб вся на первый крик: – Товарищ! – оборачивалась земля.

Но за словом этим не сохранилась только революционная окраска, ни революции, ни другие невзгоды не смоги отнять у слова «товарищ» ещё один, но самый главный смысл. Об этом в статье.

Ганин, А, Маузер : любимое оружие чекистов и комиссаров верно служило и белогвардейцам, и уголовникам, и знаменитым полярникам /Андрей Ганин // Родина. – 2016. – № 5. – С. 40–41. – (Символ).

Автоматический самозарядный пистолет немецкой фирмы «Маузер». Магазин рассчитан на 6, 10 или 20 патронов. Начальная скорость пули 430–450 м/с.

Из маузера расстреливали царскую семью. В Гражданскую войну маузерами были награждены командарм Семён Будённый, главком Сергей Каменев.

Клим Ворошилов назвал своего коня в честь пистолета. Пограничник Никита Карацупа задерживал диверсантов с маузером.

Из-за необычного внешнего вида маузер стал участником советских кинофильмов о революции и Гражданской войне.

На самом деле это было редкое и престижное оружие.

Кадр из фильма В. Мотыля «Белое солнце пустыни»

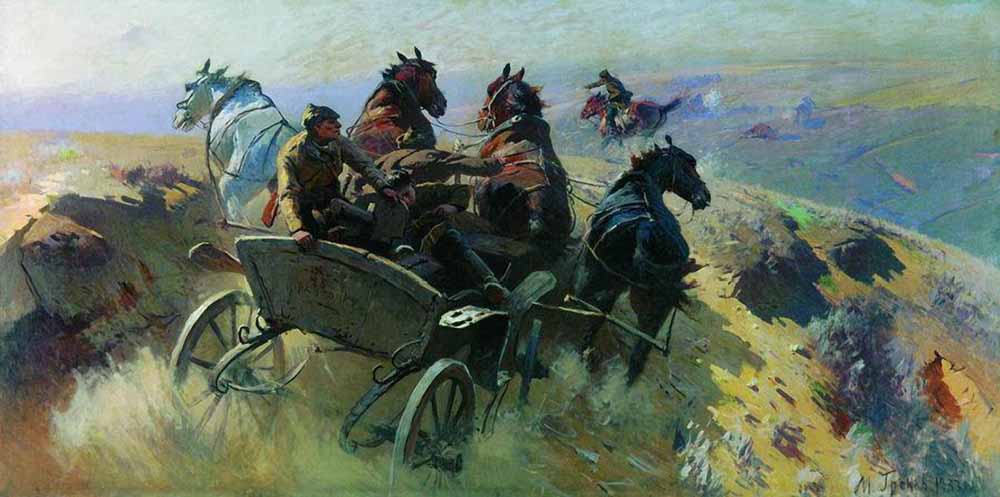

Ганин, А. Тачанка : деревянная повозка идеально подошла к тактике Гражданской войны и российскому бездорожью /Андрей Ганин // Родина. – 2017. – № 1. – С. 44–46. – (Символ).

В Красной армии тачанку стали применять с начала 1918 года. Противник тоже широко использовал тачанки. Особенно махновцы в широких украинских степях. Хотя установка пулемёта на повозку – не российское изобретение. Ещё в конце XIX века в Африке англичане применяли против местного населения, а немцы – уже в начале Первой мировой войны.

О происхождении русского названия «тачанка»; о тактике и стратегии их применения в боевых условиях; почему тачанки дожили до Великой Отечественной войны; о песнях и фильмах про тачанку и о многом другом рассказано в статье.

Греков М.Б. Тачанка (Выезд на позиции)

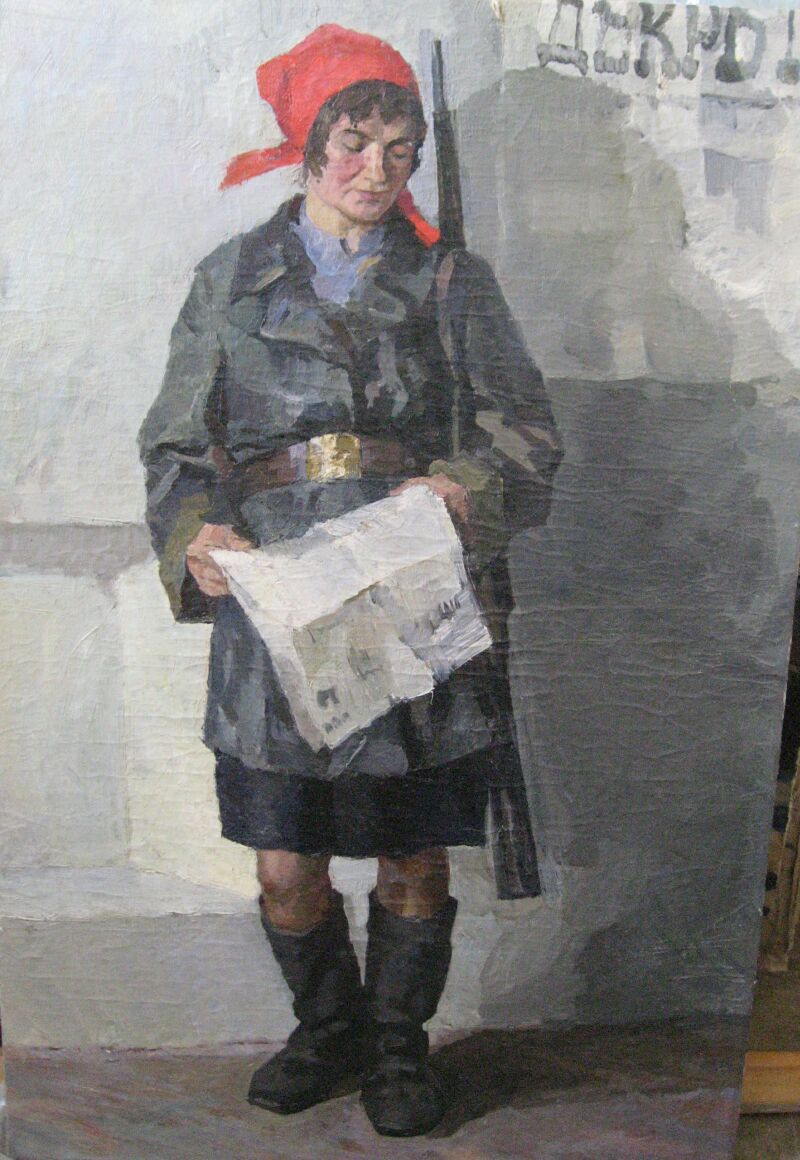

Хорошилова, О. Кожанка : почему чёрную кожаную куртку любили белые и красные, рабочие и люмпены, модницы и "командирши" / Ольга Хорошилова, Андрей Ганин // Родина. – 2017. – № 5. – С. 34–37. -- (Векторы революции. Символ).

Благодаря советской живописи и кинофильмам кожанка стала символом большевиков и ВЧК.

На самом деле кожанка появилась ещё в императорское время. И носили её щеголеватые офицеры. Первыми надели её офицеры морского флота и называлась она «шведской». В 1910 году шведские куртки стали принадлежностью частей, которые занимались грязной технической работой – инженерных, автомобильных, авиационных. В период Первой мировой войны кожанка «ущла в массы», так как ей не было сносу, она спасала в жару, в снег и дождь.

История революционной кожанки началась с формирования в 1917 году рабочих отрядов, куда часто записывались те, кто носил эти куртки по роду своей профессии.

Кожанки приглянулись и революционным дамам – шерстяная юбка, ситцевый красный платок, солдатские сапоги и кожаная куртка.

Хотя уже к 20-м годам дамы вспомнили, что должны быть женственными и стали интересоваться модой и косметикой.

Журнал «Родина» находится в секторе абонемента

Центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова (ул. Свердлова, 57).

Фёдорова О.Ю.,

ведущий библиограф методико-библиографического отдела.